相続関連お役立ち情報

「相続放棄に関する情報」

こちらでは相続放棄手続のやり方やその他の注意事項等、相続放棄に関する情報をご案内しています。

相続放棄手続きのやり方

相続放棄のやり方について解説します

相続放棄をするためには、以下の流れにそって手続きを行うことが必要です。

①必要書類の収集

②相続放棄申述書の作成

③家庭裁判所への提出

④照会書への回答

⑤相続放棄申述受理通知書の到着

前述の相続放棄の期間については、自分が相続をしたことを知った時から3か月以内に③の「家庭裁判所への提出」までをしなければなりません。

それではひとつひとつ見ていきましょう。

【参考】相続放棄の期間についてはこちらをクリック

①必要書類の収集

相続放棄をするためには、戸籍謄本等の書類の収集が必要となります。

申述時に必要となる書類は以下の通りです。

・申述書

・被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票

・放棄する方の戸籍謄本

・収入印紙(800円)

・郵便切手(管轄裁判所により金額が異なります)

上記とは別に亡くなられた方との関係性によって次の4つのケース別に必要となる書類があります。なお、重複する場合には1通でかまいません。

配偶者

・被相続人の亡くなられた旨の記載の

ある戸籍謄本

子もしくはその代襲者(孫等)

・被相続人の亡くなられた旨の記載の

ある戸籍謄本

・代襲相続人の場合、被代襲者の死亡

の記載のある戸籍謄本

父母、祖父母等(直系尊属)

・被相続人の出生から亡くなられる

までの全てのある戸籍謄本

・被相続人の子(及びその代襲者)で

死亡している方がいる場合、その子

(及びその代襲者)の出生から亡く

なられるまでのすべての戸籍謄本

【申述者が祖父母の場合】

・被相続人の父、母の亡くなられた旨

の記載のある戸籍謄本

兄弟姉妹もしくはその代襲者(甥姪)

・被相続人の出生から亡くなられる

までの全てのある戸籍謄本

・被相続人の子(及びその代襲者)で

死亡している方がいる場合、その子

(及びその代襲者)の出生から亡く

なられるまでのすべての戸籍謄本

・被相続人の直系尊属の死亡の記載の

ある戸籍謄本

・申述人が代襲相続人(おい,めい)

の場合、被代襲者(本来の相続人)

の死亡の記載のある戸籍謄本

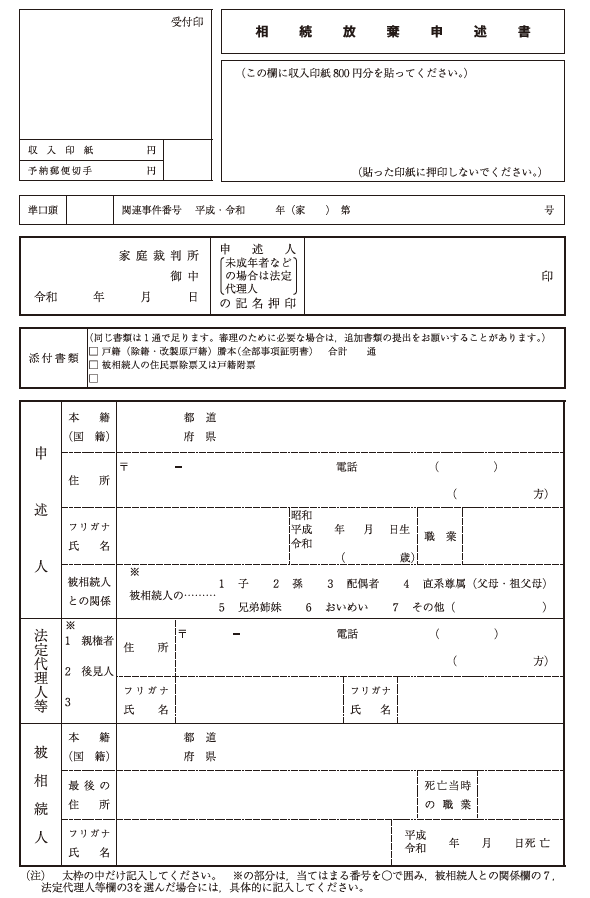

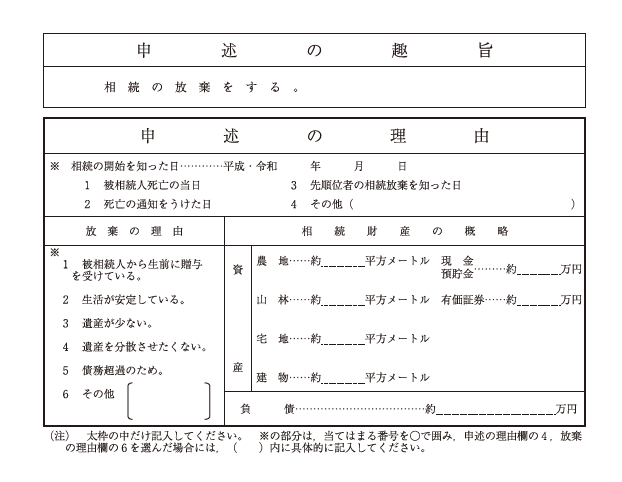

②相続放棄申述書の作成

相続放棄申述書は、相続放棄を家庭裁判所へ申し出るための書類です。

本籍地の記載など、収集した書類をもとに記載していきます。

また、資産内容について記載する箇所がありますが、調べられる範囲、わかる範囲での記載でかまいません。

記入が完了しましたら、準備した収入印紙を申述書上部の印紙欄に貼りましょう。

相続放棄申述書のひな型は、次のとおりとなります。

③家庭裁判所への提出

必要書類の収集、相続放棄申述書の作成ができたら、家庭裁判所へ申し立てを行います。

管轄は、亡くなられた方の最後の住所地を管轄している家庭裁判所です。

<家庭裁判所の管轄はこちら(家庭裁判所ホームページ)>

申し立て方法は、管轄の家庭裁判所へ「申述書」「必要書類一式」を持参もしくは郵送にて行います。郵送の場合には追跡できる郵便(書留、レターパック等)がオススメです。万が一届かず、3か月の期限を過ぎてしまうと大変ですので、必ず到着しているかどうかの確認をするようにしましょう。

また、期限間際の場合には直接持参することも検討しましょう。

3か月の期限内に裁判所に到達していれば、ここで一安心です。

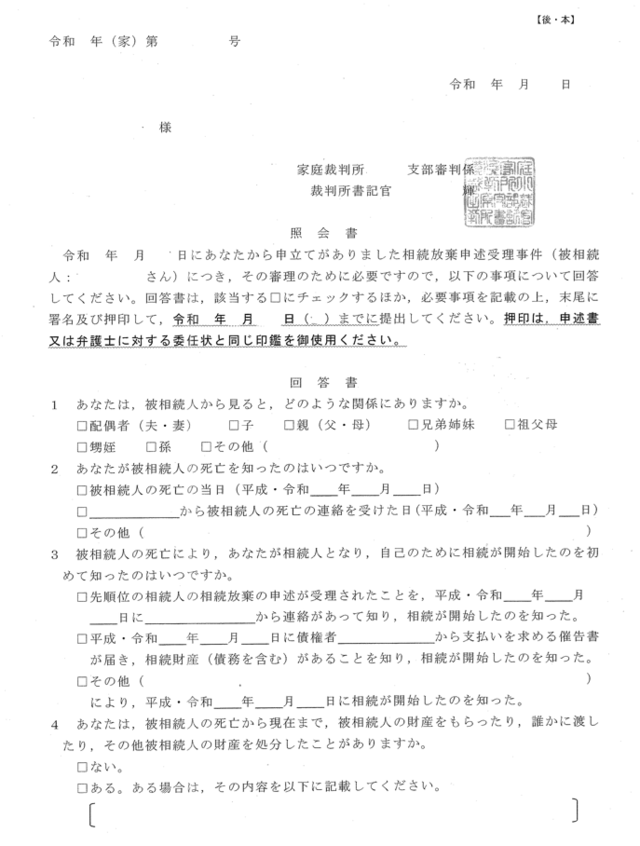

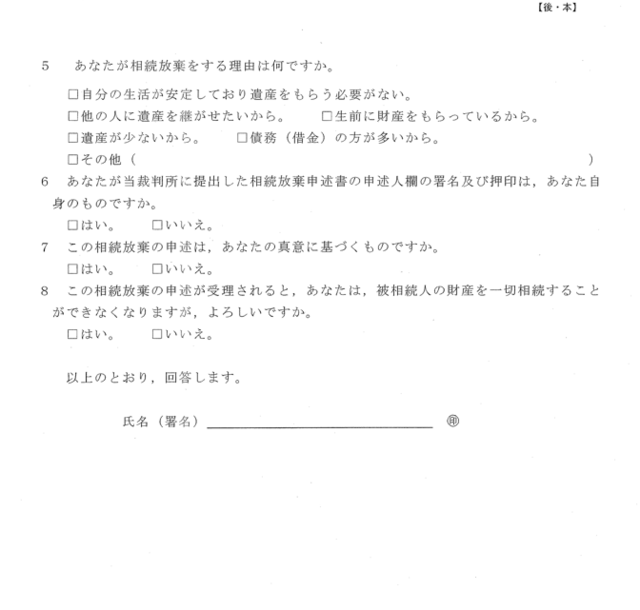

④照会書への回答

相続放棄の申立てから1~3週間ほどで、裁判所から「照会書」が申立人宛に届きます。ここでは大きく3つについて聞かれます。

①被相続人が亡くなったのを知ったのはいつか

※3か月以内の申立てかの確認

②相続放棄をする理由

③本人の意思で相続放棄を行っているか

相続放棄は一度認められると原則として撤回できません。相続放棄は遺産を承継する権利がが無くなるという大きな法律効果を生じさせるものなので、本当に本人の意思で放棄を行っているのかを確認するために照会書が送られてくるのです。

照会書のサンプルは次のとおりです。

照会書が届いたら回答を記入し、期日までに裁判所に提出しましょう。

⑤相続放棄申述受理通知書の到達

相続放棄が認められると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。この通知書が到着したら、相続放棄の手続きは完了となります。

「相続放棄に関する情報」

こちらでは相続放棄に関する情報や実際の手続き方法、よくある質問等、相続放棄に関する情報をご案内しています。

無料相談実施中!

相続手続き、不動産の名義変更、遺言書、相続放棄等について、何かご不明な点やお悩みごとがございましたら、お電話もしくはお問い合わせフォームよりいつでもお気軽にご連絡ください。

ご相談は無料です。どんなことでもお気軽にご利用ください。

お問合せ・無料相談はこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら(日本全国対応)

相談専用ダイヤル(司法書士直通)

070-9088-3372

受付時間:8:00〜22:00(土日祝日も受付中)

※出られない場合には必ず折り返します。

運営事務所Tel:03-3222-6331(担当:大嶋)